保険会社の人はよく「2人に1人はがんになります」とか「亡くなる人の3人に1人はがんです」とよく言っています。

それを聞くと、つい不安になってしまいますが、保険会社がすすめる「がん保険」は、本当に必要なのでしょうか?

ここでは、がん治療経験者が語るがんになった時に本当に必要なことを参考に「がん保険」の必要性についてお伝えします。

がんの治療にかかるお金ってどれくらい?

がんの治療にかかるお金は、厚生労働省の「医療給付実態調査 報告書 2021年度(令和3年度)」によると、公的医療保険が適用される前のがんの医療費総額は、入院費が1件あたり75万円前後、外来費(入院以外の費用)は4万円前後が平均とされています。がんの部位や進行度、実際に行った治療内容によって大きく異なります。

がんの種類によって、入院治療費の平均、外来費(通院)の平均は異なるものの、公的医療保険制度を適用した後の金額は、入院治療費の平均はいずれも6~8万円程度、入院外治療費(通院)の平均は4,000円~1万1,000円程度となっています。もし想定以上に長期の入院や通院が必要となった場合にはさらに費用がかかることは考慮しましょう。

また、がん治療は、他の病気と比較して、一般的に高額になる傾向があります。その理由としては、以下のようなものが挙げられます。

①治療期間が長期にわたることが多い

②手術や抗がん剤治療など、高額な治療が必要になることが多い

③先進医療など、保険適用外の治療を選択する可能性がある

ただし、高額療養費制度を利用することで、自己負担額を一定額に抑えることができます。

また、大企業で組合健保に加入している場合、高額療養費制度に加えてさらに組合健保が独自に負担してくれる制度(付加給付制度)がある。

例えば、ある企業では、自己負担限度額のうち、1か月3万円を超える分が一部負担還元額として払い戻されます(事後給付)。勤務先の事業所および健康保険組合のホームページで必ず確認しましょう。

関連記事:医療費が高額になったとき知らないと損をする: 高額療養費制度をわかりやすく解説します

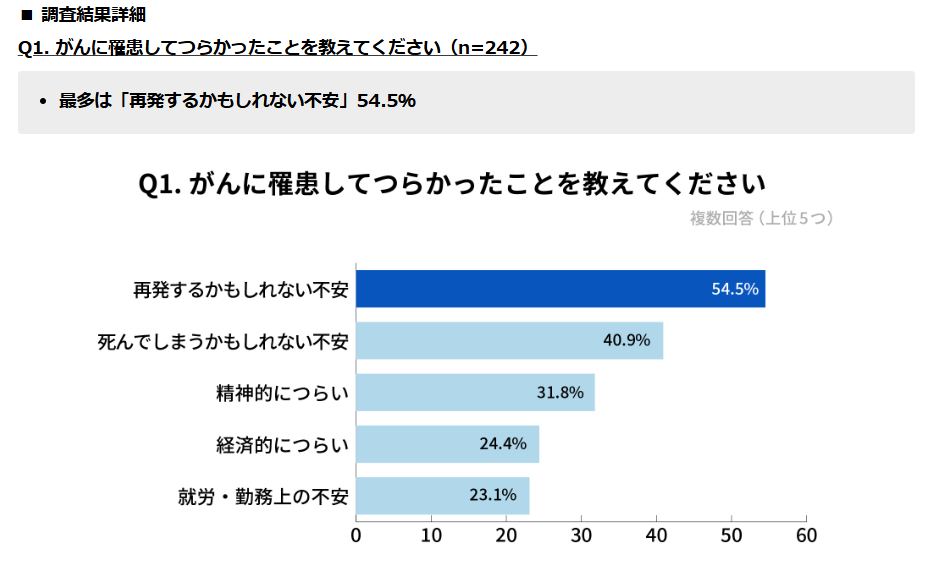

がん患者が一番つらいのは「再発に対する不安」

出典:オンラインがん相談サービス CancerWithより

オンラインがん相談サービス「CancerWith」が実施した、全国10~90代のがん患者男女242人を対象にがんに関する意識調査によると、「死に対する不安」や「精神的な不安」よりも「再発するかもしれない不安」が最多という結果となった。

再発しないためには治療を続けるしかない。

がん罹患した方が多く言われるのは、「もとの生活に戻りたい。」「再発するとまた入院になる。」「治療が長引くと働けなくなる。」と再発しないように治療を続けるしかないという。

特に抗がん剤治療は、長期にわたる治療となるケースが多くなり、経済的負担は大きくなる。

そのため「保険やお金は大丈夫だろうか?」という不安を、多くの人が抱えます。

さらに治療をしながら仕事をしたいと考える人もいます。最近では、がん患者の従業員に対して配慮した勤務体制をとってもらえる企業も多くなっていますが、仕事の内容によっては仕事を続けることが困難になることもあります。例えば、事務の仕事であっても、抗がん剤治療の副作用による、むくみによってパソコンを打つことができなくなり結果、復職できなくなることもあります。

仮に続けられる仕事であったとしても、在宅勤務が難しい仕事であった場合、通勤の電車に乗れるかなどの問題もあります。そのため、「仕事は続けられるのか?」といった不安を抱え途中で治療を断念してしまう方もいます。

経済毒性の3つの要素

NPO法人キャンサーネットジャパンが行った「がん治療経験者を対象とした 経済毒性(以下後述します)についての アンケート」(※1)によると、「がんと診断されたとき、お金の心配をしましたか。」という質問には、90%の患者さんが「心配した」と答えています。「経済的に先々が不安だと思いますか」という質問には、約90%は「不安だと思う」と答えています。

参考資料:(※1)NPO法人キャンサーネットジャパン がん治療経験者を対象とした経済毒性についてのアンケート

経済毒性とは、治療費の負担や収入の減少などの経済的な負担により、がん患者さんやその家族に経済的、心身への悪影響が出ることを指します。

経済毒性には、以下の3つの要素があります。

特に3番目の「不安感」が一番大きな要素です。

①支出の増加 治療が進むにつれ、医療費全体の増加に繋がっていきます。

②収入・資産の減少 がんの副作用などで働けない場合は、傷病手当金や年金制度の障害年金などが利用できることもありますが、収入は減少することがほとんどです。特に自営業・フリーランス等の方などは、収入がゼロになることもあります。

③不安感 病気になったことによる不安に加えて、支払いの増加や収入の減少によるさらなる不安感が生じます。治療期間や治療費のことがよくわからず、「いつまで治療が続くのか」「再発した場合に治療費は払えるのか」「蓄えはいつまで持つのか」といった、いまの経済状況ではなく将来に対する不安がぬぐい切れないということもあるのです。終わりの見えない不安を抱える患者さんも少なくありません。

がん治療経験者が教えてほしかったこと

日本は国民皆保険であり、もし、治療費が高額になった場合でも高額療養費制度はだれでも利用できます。また、患者さんが困っている場合に悩みを相談できるような支援活動をしているグループもあります。

上述のNPO法人キャンサーネットジャパンが行った「がん治療経験者を対象とした 経済毒性についての アンケート」(※1)によると、

①「治療中にしてもらえたら心理的負担が減ったのではないかと思うこと」については、

“診断時に治療の概算費用を教えて欲しかった”

“薬の服用について目安の期間を示してほしかった”

等の回答がありました。

また、②「がん治療中に経済的な負担によって起きた悪影響」としては、

“治療費が払えないので治療を諦めた”

“税金、年金が払えない”

という例もありました。

参考資料:(※1)NPO法人キャンサーネットジャパン がん治療経験者を対象とした経済毒性についてのアンケート

まだまだ、高額療養費制度を知っている患者さんは、実際はそれほど多くありません。がん治療経験者は治療が長引くことによる経済的な負担から、将来への不安が大きくなり、治療を断念してしまうケースも存在します。

以下に記載の専門家にまずは相談することで、少しでも不安を解消することが大事です。

悩みを相談できる窓口

病気になった時は、遠慮なく病院の相談室(相談支援センター)で相談し、可能であればできるだけ公的医療費助成制度を利用すべきだと思います。

具体的な悩みを解決してくれる専門家

具体的な悩みを解決してくれる専門家としては医療ソーシャルワーカーや看護師がいます。医療ソーシャルワーカーは、金銭面や社会復帰など具体的な問題の解決法を一緒に考え、こころの負担をとってくれます。また、看護師は病棟内で医師と患者の橋渡し役になってくれますので、外来だけでなく入院中から相談役になってくれます。これらの専門家は病院内のサポーティブケアセンターやがん相談支援センター、病棟にいます。

心のケアをしてくれる専門家

こころのケアをしてくれる専門家には、カウンセリングなどの精神療法を行う心理士、心の苦痛に対してどのような治療が必要か判断し、カウンセリングや薬剤で治療を行う精神腫瘍医(精神科医、心療内科医)がいます。これらの職種は、全てのがんの治療を受けるところに必ずしもいるというわけではなく、精神腫瘍科、心療内科、緩和医療科という限られた診療科に在籍していることが多いです。

ぜひこのような専門家を活用して不安を解決してみてはいかがでしょうか。

最近の民間のがん保険

最近のがん保険は、がん治療に関する先進医療はもちろんのこと、がん診断一時金のみのタイプや抗がん剤治療を主としたがん保険が主流となっている。

特に最近では、公的保険適用外となる自由診療の抗がん剤を対象としたがん保険も発売されている。

自由診療とは、健康保険を利用しないで自費で受ける診療のことで、「先進医療」にも当てはまらないような最新のがん治療もこれに該当します。このような先進医療や自由診療は、治療費が全額自己負担となるため、高額になってしまう場合があります。たとえば、海外ではがん治療に有効だと認められている抗がん剤でも、国内では未承認で、自由診療となるものもあります。がん治療においては、こうした自由診療での治療が有効な治療方法ということもあります。

従来のがん保険は、がんと診断された場合、もしくはがんの入院・手術を保障するものが多かったが、昨今の医療技術に即した抗がん剤治療もしくは自由診療を保障するタイプも増えており、がん保険もいわばリニューアルしている。

もし以前から、がん保険に加入さてれいるものがあれば、一度見直すことも必要である。

まとめ

「経済毒性にならないための経済的な備えが必要」という誤解

経済という文言が入っているためか、金額面だけの問題と誤解を受けやすいのですが、経済毒性というのは医療費の金額負担そのものを意味する言葉ではありません。

「がん保険に入っておけば大丈夫」というのは保険会社の売り文句です。

つまり、「がんに罹患したら治療には高額な治療費がかかり、長期になればますます経済的な負担は大きくなります。」というような、がんになっていない方への不安を煽るのではなく、まずは専門家に相談して治療が長引く場合の経済的な支援制度を把握することの重要性を説明することが大事ではないでしょうか。

そうすることで、がん患者さんの不安を少しでも和らげることができ、がん患者さんがもとの生活にもどりやすい社会になるのではないでしょうか。

それでも、不安が解消できないのであれば、民間のがん保険を利用する価値はあります。

コメント